新型コロナウイルス感染症の追加情報(ACE2の重要性②) COVID-19⑪

今まで書いた記事のまとめは下記を参照してください。

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2641620056162997

次々と明らかになって来ているCOVID-19の特徴のほとんどは、やはりACE2(アンジオテンシン変換酵素2)が関係しています。つまり、まずはACE2及びRAS(レニン・アンジオテンシン系)を理解することがCOVID-19を知る近道になります(できれば合わせて免疫についての知識も深めるといいでしょう)。

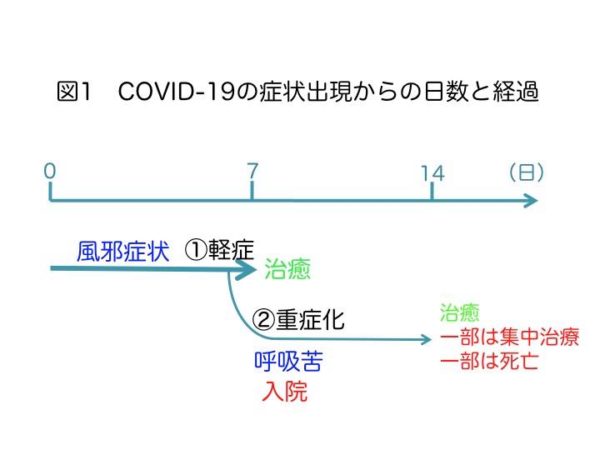

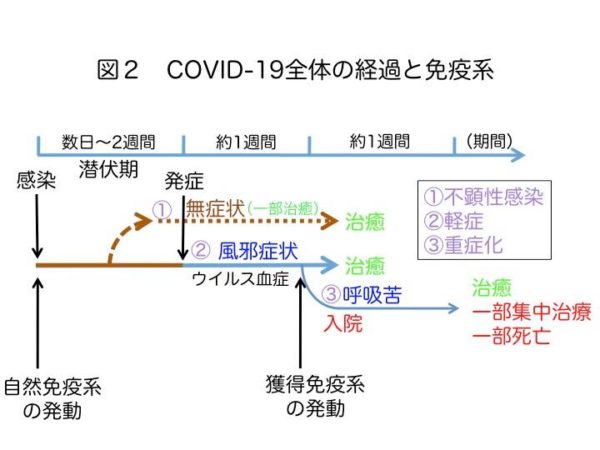

COVID-19の経過や重症化のメカニズムはすでに記事にしています。

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2640729986252004

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2642554642736205

ぜひ、これらを参照してから今回の記事を読んでほしいと思います。簡単に説明すれば、COVID-19の重症化や死亡は、RASが亢進(ACE2機能が低下)している状態の人に起こり、免疫調節の異常(過剰と暴走)が原因であるということです。

誰にでも理解できる様に、噛み砕いて書いているつもりですが、やはり難しいという意見をたくさんいただいております。私の書いた記事をさらに分かりやすく解説している記事がありました。

https://www.facebook.com/akiko.hara.984/posts/2603799626391278

このように、優しい言葉で解説し直していただくととっても、とってもわかりやすくなりますのでありがたいですね^^だれか『はたらく細胞』のように、分かりやすい図やマンガにでもしてくれないかな・・・

注:ACE2が発現しているとは、細胞上にACE2というウイルスがくっつく(感染する)ための部分(受容体)を持っている細胞という意味になります。すべての細胞がACE2を発現しているわけではないことが重要です。

①味覚、臭覚障害が出る場合がある

新型コロナウイルスは、初めに気道(空気の通り道=鼻や口、のど、気管、気管支、肺)から感染します。気道上にある細胞でACE2の発現が高いのは、鼻粘膜、舌、2型肺胞細胞(⑦で詳しく説明しています)とされています。鼻や舌の細胞が感染により障害を受ければ、臭覚障害、味覚障害が症状として現れます。

②消化器症状がある人がいる

COVID-19のはじまりの症状は通常は風邪症状ですが、一部に消化器症状(食欲低下、下痢、嘔吐、腹痛など)が出る人がいます。ACE2発現は、肺と腸に集中していますので、腸管のACE2発現細胞が感染により障害を受ければ消化器症状が出ると考えられます。

しかし、気道と違い口から侵入したウイルスが胃液や腸液に耐え、腸にまで到達する必要がありますので、頻度は少ないと思います。

潜伏期後の発病期のウイルス血症の時期では、ウイルスが血液を通して全身に回りますので、腸管のACE2発現細胞はいつ感染を受けても不思議ではないでしょう。

また、消化器症状があった人の方が経過が悪いと報告されている点には注意が必要です。

③心筋症の人の報告

COVID-19では、特に重症例で心筋症や不整脈を認めることが多いと報告されています。重症例の1/3に心筋症を認め、これが心不全や死亡の原因という報告もあります。心筋細胞でもACE2が発現していますので、これが障害を受けると、心筋症や不整脈を起こします。心筋症や不整脈はともに心不全や突然死にも関係します。

④酸化ストレスが肺炎の重症化に関与している

肺炎の発症、および肺炎の増悪に酸化ストレスが関与しているという意見があります。図3に示す通りRAS亢進では酸化ストレス↑ミトコンドリア障害↑組織修復↓となりますので、ACE2でこのメカニズムも説明できます。

⑤重症化の病態にARDSに加えて二次性血球貪食性リンパ組織球症(secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis; sHLH)があるという報告がある

難しい説明を一切省けば、ARDSもsHLHもサイトカインストームも端的には「免疫の暴走」と考えて良いです。図3に示す通りACE2機能の破綻は免疫の暴走を引き起こします。

⑥回復者の肺の後遺症

COVID-19から回復した人のその後の検査で、一部に肺機能の低下が報告されています。この主な原因は肺の繊維化、硬化であるとされています。図3に示す通りACE2機能の低下により繊維化↑、硬化↑がありますので、これもACE2で説明できます。

⑦呼吸苦(呼吸困難)が重症化のはじまりの主要な症状

これらは肺炎(正確には間質性肺炎)の症状です。COVID-19の特徴に非常に高率に肺炎を合併することがあります。無症状のまま肺炎になり、知らないまま治っている人もいるとされています。ですからメインのRT-PCR検査以上に肺のCT検査の方が感度(病気を見つける能力)が高いとされています。

ACE2は肺の細胞の中で2型肺胞細胞という肺を膨らませる物質(サーファクタント)を産生する細胞に集中しています。これが障害を受けると出てくるのが呼吸苦の症状です。

呼吸苦(肺炎)の始まりはACE2を発現している2型肺胞細胞の障害と考えていいですが、その後の障害の広範囲の広がりによる重症化(重症肺炎、ARDS、sHLH、サイトカインストーム)もACE2機能低下が関係しています(図3:炎症↑免疫抑制↓酸化ストレス↑繊維化↑硬化↑組織保護↓)。

また、急速に呼吸困難の症状が悪化することには獲得免疫系の発動が関係していることは以前に記事にしています。

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2640729986252004

このように、COVID-19の特徴のほとんどすべてはACE2が関係していることが分かります。

今回の流行が始まっているからどうかではなく、普段からACE2の負荷がかからない生活(RASが亢進しない生活=老化しにくい生活)習慣を整えることが、COVID-19に対しても、健康的な生活を送ることに関してももっとも根本的な対策になります。

RASが亢進しない生活習慣とは、端的に言えば自然に沿った生活となりますが、わが国で言えば、日本的で伝統的な昔ながらの生活になると思います。

具体的には・・・

①腸内細菌、口腔内細菌などの常在菌を整えること

あらゆる栄養障害を改善し、解毒・排毒能を高め、免疫機能を調節します。

・基本の食事は、和食(ごはん、みそ汁、漬け物)、少食、身土不二(地産地消で旬のもの)、一物全体(精製・精白・加工食品を止める)、発酵食品をとる、食物繊維をとる、よく噛む、極端な糖質制限をしない、天日塩を積極的にとる・・・など

・なるべく控えるものとしては、砂糖、牛乳、小麦、トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニングや加工食品)を含む油全般、精製塩・・・など

②毒物(不自然な化学物質)をとらない

食品添加物、化学調味料、人工甘味料、化学肥料、農薬、遺伝子組み換え食品、ゲノム編集食品、インスタント食品、ファストフード、加工食品、放射能、塩素、フッ素、あらゆる薬剤、ワクチン、重金属・・・など

③生活を自然にする

規則正しい生活、適度な運動、ストレスをためない(よく笑う)、日光に当たる、土に触れる(アーシングも)、口呼吸しない、よく寝る、禁煙、除菌・滅菌しすぎない・・・など

最後に補足ですが、私の図は、難しい部分をすべてカットし、RASが亢進(ACE2が抑制)した時にどうなるかだけを簡単に示しました。より詳しいメカニズムを知りたいという意見もいただきます。ACE2、RASについてさらに理解を深めたいといという方はまずは以下の総説が分かりやすいと思います。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3377325/