子どもへのワクチン接種の副作用の明確な証拠が論文で示されています

日本でも着実に新型コロナウイルスワクチンの接種のための準備が進んでいます。厚生労働省のホームページにも明記されている通り、このワクチンの接種は任意です。受けるかどうかに答えはありません。

日本では子どもに対して、標準では13種類の病気に対する計28回のワクチンを摂取しています。今回は、子どものワクチン接種についてになりますが、ワクチンというものを考える際に少しでも参考になるデータをいくつか紹介していきます。

ワクチンには「安全神話」のようなものがあり、多くの医師や専門家もワクチンの副作用は「ほとんどないか、あっても大したことがない」と考えています。

昨年(2020年)にワクチンの副作用に関する2つの重要な論文が出ました。

今回紹介するものは、そのうちの一つで、子ども達への「ワクチン接種による副作用の決定的な証拠」を示したとても重要な論文になります。また、この論文はこれまでの「副作用はない」としてきた多くの論文は再評価が必要であることを示している点でも重要です。

すべての難しい用語を一般にもわかりやすく砕いて解説します。

比、オッズ、率などの用語を省いて解説していますので、正確なデータや詳しく知りたい人は以下の論文を直接ご覧ください。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33266457/

解説の前の注意になりますが、私は、ワクチンの副反応という言葉は使いません。すべて一般に分かりやすい副作用で統一しています。

まず、この論文の際立った特徴は以下の2点になります。

・一つひとつのワクチンではなく、接種したすべてのワクチンの累積による副作用を見ている

・ 全く新しい評価法である「RIOV=受診の相対発生率比」で計算している

RIOVとは簡単に「ワクチンを受けると受けない時より病院の受診が何倍増えるか」という意味と考えていいでしょう。ここからは分かりやすく「受診の増加率」します。

これまでの論文では、副作用を病気(症状)の増加率で解析してきました。

しかし、一つの病気で何回も受診することがあり、病気の数より受診数の方が、子ども、保護者、費用(個人も社会も)、受診に伴う2次的な損失など実際の負担をより正確に評価できることになります。

結果です。

2008年6/1〜2019年1/27(10年以上)の期間に生まれたすべての子どもを解析しました。

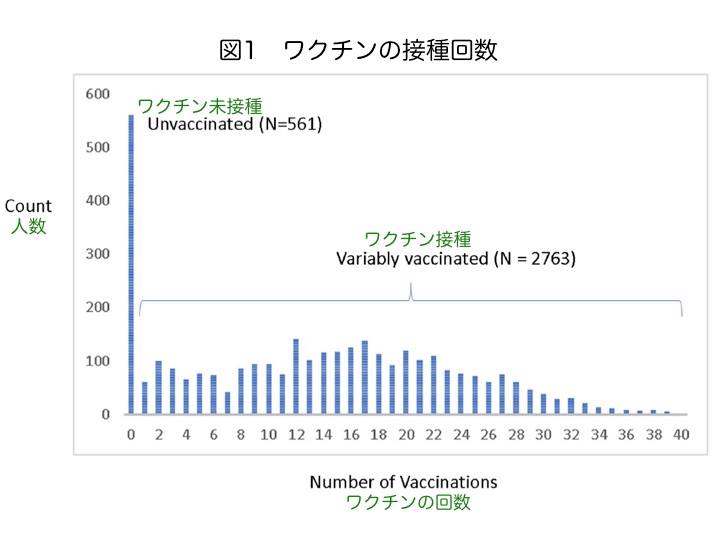

ワクチンを一つも接種していないのは561名。一つでもワクチンを接種したのは2763名。接種した子どもでの接種数は1〜40個とバラバラになっています(図1)。

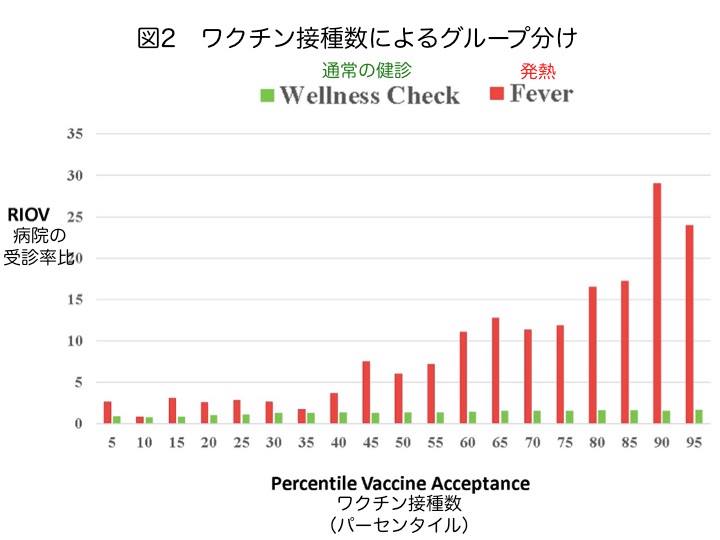

結果①ワクチン接種数によるグループ分け 図2

まず、受けたワクチン数により5パーセンタイルずつ子どもを振り分け、発熱(赤)と健診(緑)によるRIOV(受診の増加率)の結果です。

健診による受診(緑)は、ワクチンを受ける・受けない、あるいは受けた回数に関係なく違いは見られません。一方、発熱(赤)は、ワクチンを受けた回数が増えるにつれ、ほぼきれいに増加しています。つまり、この解析方法が適切であることを示しています。

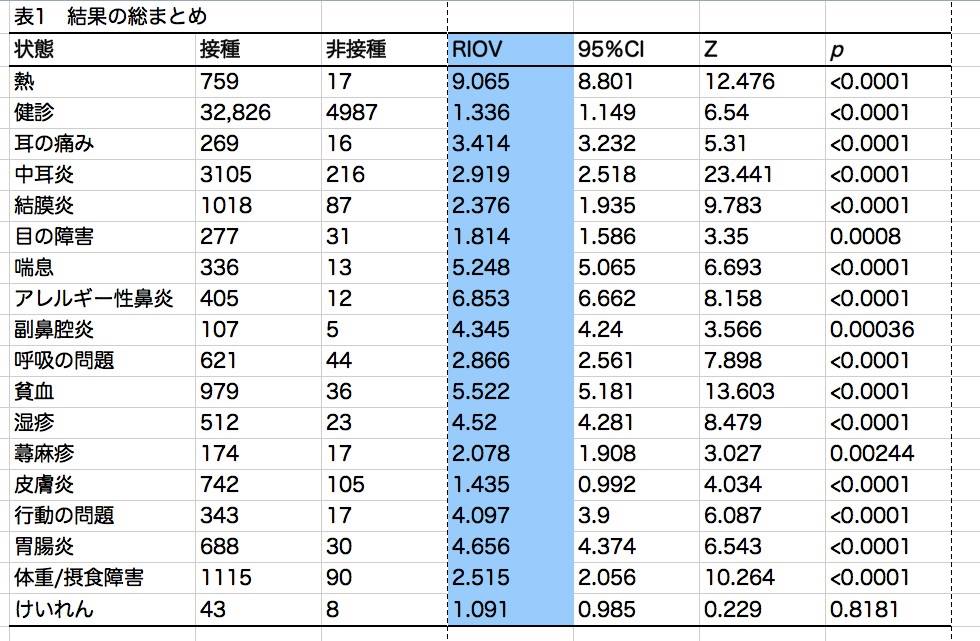

結果②それぞれの病気(症状)によるRIOV(受診の増加率)の総まとめ 表1

けいれんを除くすべての結果でRIOV(受診の増加率)が大きく増加しています。

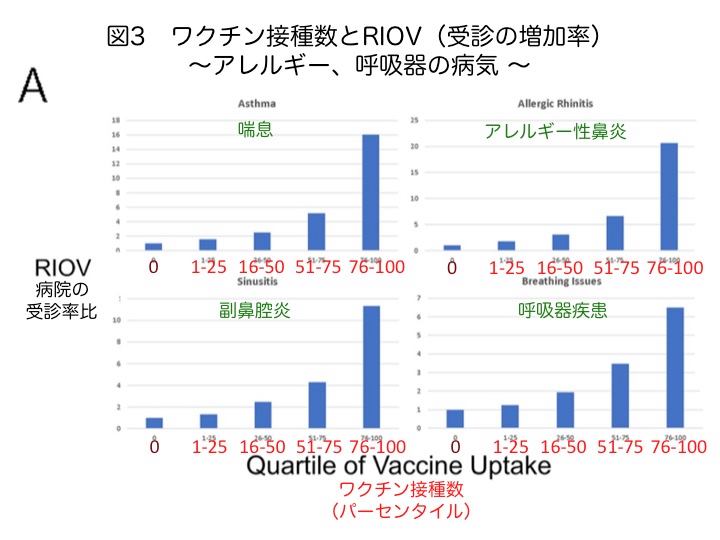

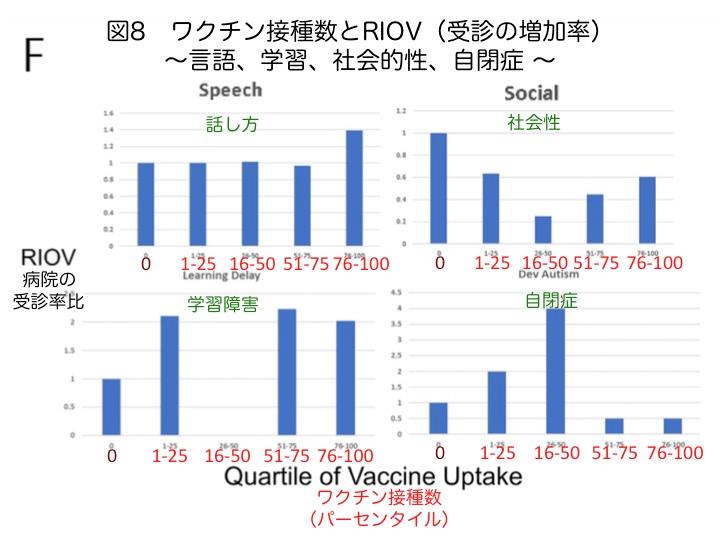

結果③ワクチンを受けた回数によるRIOV(受診の増加率)の違い 図3〜図8

(A)アレルギー、呼吸器の病気 図3

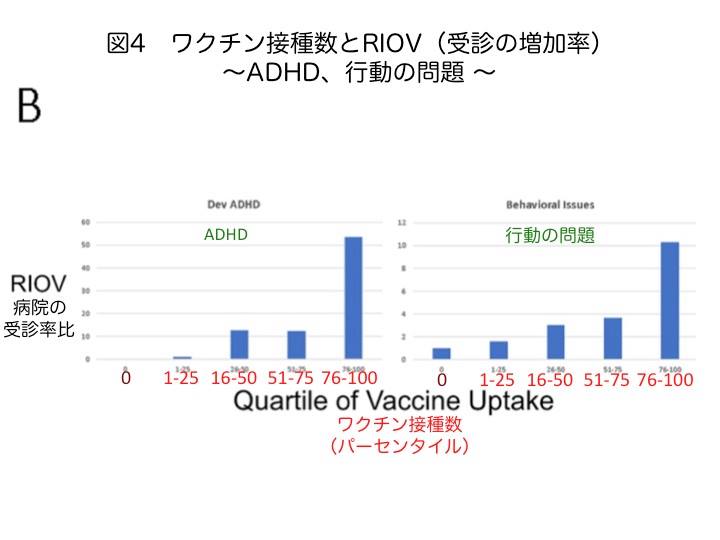

(B)注意欠陥/多動性障害:ADHD、行動の問題 図4

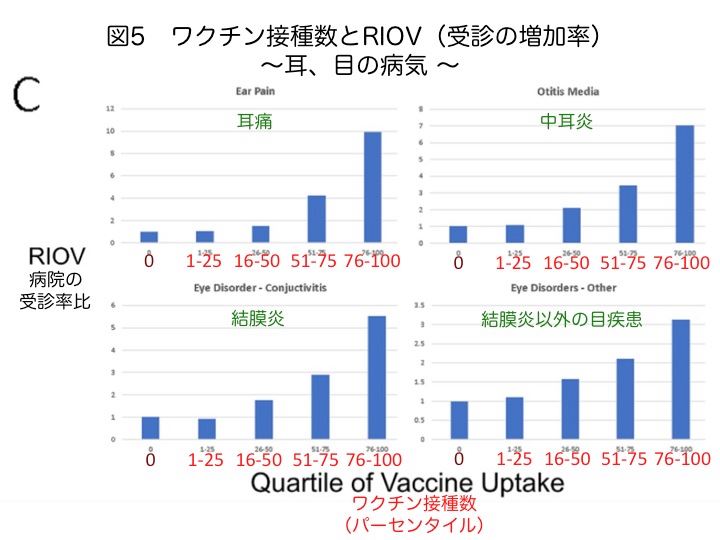

(C)耳、目の病気 図5

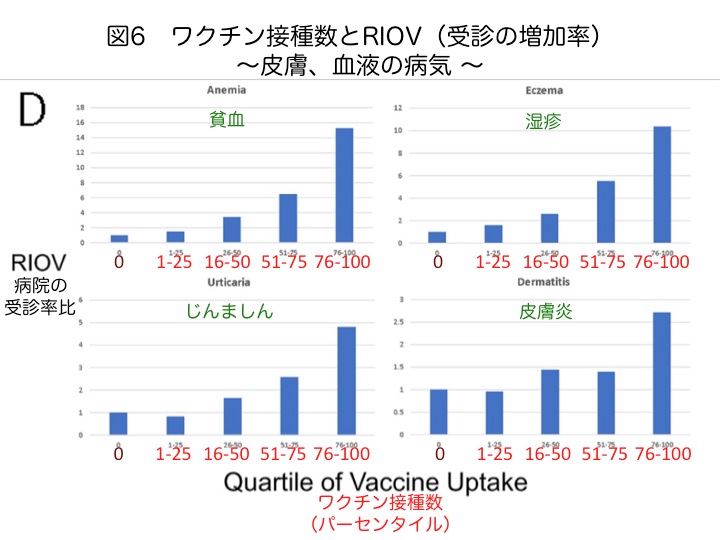

(D)皮膚、血液の病気 図6

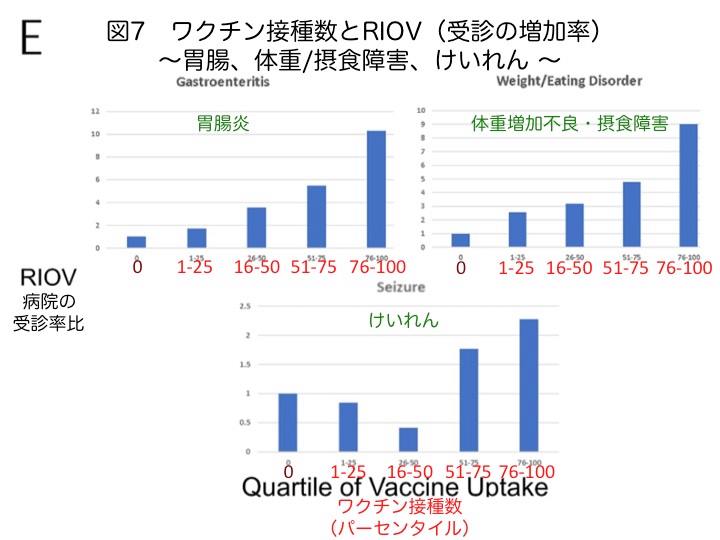

(E)胃腸、体重/摂食障害、けいれん 図7

(F)言語、学習、社会的性、自閉症スペクトラム障害 図8

F以外のすべてで、ワクチン接種を受けたグループで、受診の大幅な増加が見られ、その傾向は、ワクチン接種回数の増加により、著明に増加しています。

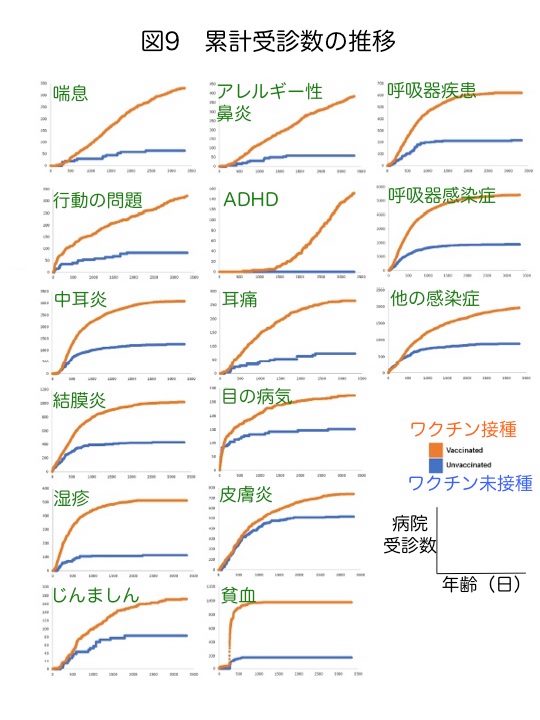

結果⑤トータル期間(10年間以上)での累計受診数の推移の比較 図9

ほとんどの病気で、非ワクチン接種(緑)患者に比べ、ワクチン接種(オレンジ)患者の累積来院数の増加は著明に多くなります。

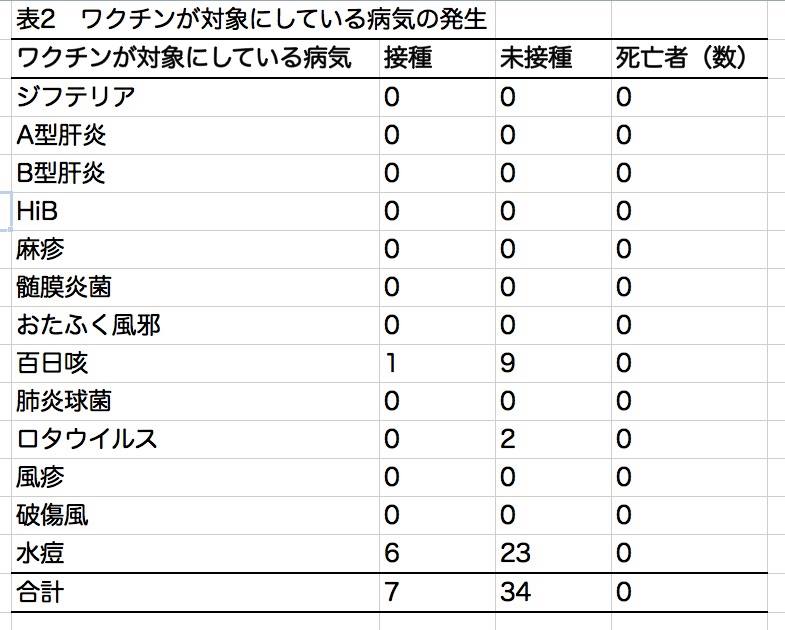

結果⑥ワクチン対象疾患の発症 表2

ワクチンの対象疾患の発症は、合計41で、大部分が水痘(29)で、他には百日咳(10)とロタ胃腸炎(2)のみでした。発症は、ほとんどがワクチン未接種グループに見られた。ワクチン未接種グループのワクチン対象疾患の全体的な発症確率(リスク)は、13疾患でわずか0.0123であり、さらに死亡はなかった。

この論文の結論を以下にまとめます。

・多くの「ワクチンを全く受けていない子ども」を含む副作用についてのはじめての長期報告である

・今回の論文の「受診」の増加率の方が、これまでのほとんどの報告で使われている「病気」の増加率よりも副作用を見つける能力が高い

・今までの報告は、副作用を過小評価してしまっていた可能性が高い

・ほぼすべての病気で、ワクチン接種を受けた方が、明らかな来院の大幅な増加が見られ、その傾向は、接種回数の増加により、著明に増加していた

・この結果を、ワクチンを受けない人の方が健康的な生活をしているなどのライフスタイルの違いにより説明することは困難である

・もしそのように説明するなら、子どもの健康を望むなら、予防接種を受けていない人々のライフスタイルを採用すべきであると結論付けるべきである

・ワクチンを受けなかったことによるその対象疾患の発生リスクはとても低い

・一方、すべてのワクチンに発症予防効果がないわけではないことも示されている

ほとんど補足が必要ない論文ですが、以下は私のコメントです。

医師や医療関係者だけでなく、行政やマスコミ、一般の人も含め、ワクチンが安全であるという考えは早計であり、ワクチンを接種することの安全性や意味についての根本的な再考が必要だと思います。

また、いつも強調していますが、私は一概にワクチンの接種を反対するものではありません。ワクチンは副作用だけではなく、効果などを含めて総合的に考えることが大切です。ただ、ワクチンの効果は認められる一方で、思ったより長く続かないものが多いことが問題と考えています。

ワクチンの接種は、受ける方(本人、あるいは保護者)に決める主体があるのであり、可能な限りワクチンについての情報を集めた上で「受けたい人は受け、受けたくない人は受けない」という当たり前のことが行われるべきであると思います。賛成・反対を問わず、けっして強制されることがあってはなりません。

この論文の公開のわずか5日後に報告者のポール・トーマス博士は医師免許取り消しになっているとのことですが、理由が今のところ全くわかりません。

少なくとも科学(サイエンス)は権威や多数決ではなく、内容に関わらずだれでもが公平に発表する機会が与えられるものではないでしょうか。

ワクチンと自閉症の関係をはじめて報告したウェイクフィールド博士と同じく歴史は繰り返されますが、皆様はどのように感じますでしょうか。

これまでに書いたコロナウイルス関連の記事は以下にまとめています。

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2728645230793812

私の新刊「かぞくの医学」も好評発売中です。どうぞよろしくお願い致します。

販売元のクレヨンハウス

https://www.crayonhouse.co.jp/shop/g/g9784861013904/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4861013909/