微生物に関するパラダイムシフト(常識の大きな変革)

パラダイムシフトとは、その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化することを言います。

たとえば、天動説から地動説への転換のようなことがこれに当たります。

このブログでは、パラダイムシフトというには大げさかもしれませんが、特に病気や健康に関して、現在いわゆる「常識」といわれている考え方を大きく変革する新しい考え方をいくつも伝えています。

微生物の記事を終えるに当たり、このブログで説明してきた微生物に関連するパラダイムシフト(考え方の大きな変換)をまとめて示します。

①人は超個体である

私たち人は、単独で生きている存在ではなく、私たちを取り巻いている様々な微生物や、かつては寄生虫などと共存している生態系(超個体)であるということです。

皮膚、口の中、腸内、膣内など、人が外界と接するすべての場所には、ものすごい数の常在菌や常在ウイルスがいます。

重要なのは、これらの微生物はいることが当たり前で、正常な状態であり、基本的には私たちに害を与えないどころか、なくてはならない存在であり、私たちと共生している(互いに利益になっている)ということです。

②「存在」ではなく、「不在」が病気を引き起こすという新たな考え方

近代医学以前の医学では、病気の原因として古代ギリシアの「医学の父」といわれるヒポクラテスから続く「環境説」が主流でした。

環境説とは、病気の原因は環境(自然的、社会的、職場的、家庭的、心理情緒的)に対して、身体が適応できない場合に病気(身体的、精神心理的)になるという考え方です。

一方、現代医学(西洋医学)は、病気を引き起こす原因は、病気を引き起こす微生物(細菌やウイルスなど)が存在するためと考え、その微生物を見つけることから始まっています。

1876年コッホが炭疽菌を発見。コッホは現在、近代細菌学の父と言われています。

その後、人に病気を引き起こす様々な寄生虫や微生物(病原菌、病原ウイルスなど)が次々と発見され、病気とは病気を引き起こす存在によるという考え方が浸透していくことになります。

現代医学の父と言われるパスツールも病気の原因はすべて細菌によるものという「細菌説」を基本とし、現代医学は細菌を排除するという考えをベースに発展してきました。

しかし、このブログで何度も示したように、激増している現代病(アレルギー、自己免疫疾患、自閉症、がんなどの生活習慣病)の根本の原因は、逆に微生物(寄生虫、病原菌、病原ウイルス、常在菌など)を排除したことによるものです。

つまり、現代病を理解し解決するためには、人に悪さする「何かがある(存在する)」から病気になるのではなく、人に必要な「何かがない(不在である)」ことにより病気になるという新たな考え方も必要なのです。

しかも、世界中の国で近代化が進むにつれ現代病が増えていくという現象が共通して見られますので、この不在による病気は、現代文明の拡大とともにまさに新たな伝染病のように広がっていくという特徴があります。

ただし、「細菌説」、「環境説」どちらが正しいとか間違っていたというわけではなく、時代の移り変わり(とくに産業革命からの)とともに寄生虫や病原菌さらには常在菌などの微生物を排除した結果、感染症(かつての主な病気)が減少した代わりに現代病が増加してきたということでしょう。

③免疫系の本当の役割

免疫とは、かつては一度かかった病気にはかからないという経験的な現象を意味していました。

例えば、はしか(麻疹)にかかって治った人は、もう二度とかからないことを、はしか(麻疹)に対しての免疫がついたと言います。

現在では、免疫という言葉は、より大きな生体防御の仕組み全体について使われる言葉になっています。

このブログでも、以前、免疫について次のように説明しました。

・免疫とは「自己」と自己以外の「非自己」である異物を区別し、異物を排除する反応を意味します。

・異物には、外から来る病原ウイルスや病原菌の他にも、外科手術で移植された組織などもあります、また、自分の内部から発生する異常な自己の細胞であるガン細胞なども含みます。

しかし、微生物と人(免疫)の関係をみてきますと、ここでも免疫に関しての大きな考えの変換が必要になります。

すなわち、免疫とは、ただ単に「自己」と「非自己」を区別して、「非自己」を排除するというような単純な仕組みではなく、「自己」と「非自己」を区別はしますが、「非自己」を「自己」に取り込んでいく形で共生していき、互いが助け合うような形で超個体を作っていくシステムということになります。

もちろんこの基本的な関係を壊して、私たちの体に害を与えるような病原体(細菌、ウイルス、寄生虫など)に対しては、「非自己」として積極的に排除していくことになります。

地球上のすべての生物は、地球の子どもであり、兄弟ですので、基本的には助け合う関係にあり、人もそれらと共生していくのが自然な流れなのでしょう。同時に、どうしても共生できない相手に対しては排除することになります。

遺伝子(設計図)により、「自己」以外を「非自己」と厳密に決めてしまうと、自己以外の全てが異物であり、敵として排除(攻撃)することになります。

ですから、本来の免疫システムはそのようになっておらず、まずはあらゆる生物との共生(寛容)が基本にあるのでしょう。

そのようにして、私たちの免疫システムは、様々な外界などの環境に応じて、柔軟に対処し、共生(一体化)して進歩できるようになっていると考えられ、これこそが免疫の本来の姿なのです。

長くなりますので、次回の記事に続きます。

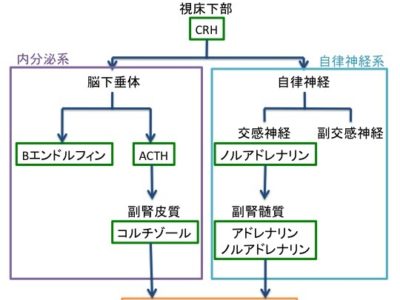

次回は、自分の意思とは関係なく自動的に身体を環境に適応させ、安定化させる生体恒常性=ホメオスタシスの3大システムである「自律神経系」「内分泌(ホルモン)系」「免疫系」と微生物の関係を示します。