水痘ワクチン定期接種に伴う帯状疱疹患者の激増と低年齢化について~ブースター効果の解説も~

最近、比較的若年者の帯状疱疹の患者さんが立て続けに来院されました。今回は、私が以前から強調している、今後予想される帯状疱疹患者の激増と低年齢化についてまとめました。合わせて質問の多い免疫のブースター効果についても解説しました

水ぼうそう(水痘)と帯状疱疹は全く同じウイルス(正式名称もまさに水痘・帯状疱疹ウイルスで、ヘルペスウイルスの仲間です)で起こります。

このウイルスの初めての感染は、水ぼうそうを発症します。水ぼうそうは、一般には軽い感染症で、かゆみのある発疹(水疱)が出る以外は、微熱ぐらいで数日から1週間ほどで治ります。

実は、この水ぼうそうのウイルスは、一度感染すると、症状がなくなっても完全には排除されません。通常は、休眠状態のまま症状も出さずに、生涯にわたって神経細胞などに潜伏します。

何らかの理由で免疫力が低下したときに、このウイルスが再び活性化し、増殖して発症するのが帯状疱疹です。初めの感染が帯状疱疹になることはなく、必ず水ぼうそうにかかった人や水ぼうそうのワクチンを受けた人だけが後になってから発症します。

帯状疱疹はとても厄介な病気で、発疹(水疱)自体は数週間ほどで治りますが、一部に帯状疱疹後神経痛といい、とても強い痛みや不快感が数ヶ月から数年にもわたって後遺症として残ることがありあります。

この水ぼうそうと帯状疱疹の関係を理解するには、免疫についての基本的な知識が必要になります。

「免疫」とは、現在では、生体に対する異物(感染する細菌やウイルスなどの微生物や毒素、がん細胞など)を排除して、身体を守る仕組み全体に対して使われます。

しかし、本来は、免疫とは、一度感染した病原体に二度とかからないこと(二度なし)を言います。例えば、麻疹(はしか)に一度かかった人は、二度とはしかにかからないことを「はしかに対しての免疫がついた」と表現します。

この仕組みは、一度感染した病原体に対しては免疫=抵抗力ができるからです。さらに、身体には、一度感染して覚えた病原体に対しては、二度目以降に病原体に触れた際、初めて感染したときよりも早く、強く反応して、症状がでないまま身体を防御できるようになっているのです。これをブースター効果といいます。

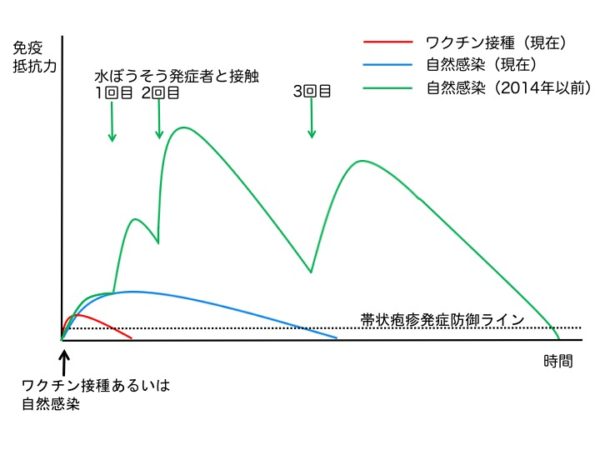

しかし、この病原体に対する免疫は時間とともに低下してくるのです(図を参照)。この免疫が、発症防御ライン(図の点線)を下回ると、再び、いつ感染し発症してもおかしくない状態になります。

免疫が感染防御ラインを下回る前に再び感染する(発症者と接触する)と、初めての感染したときよりも、早く、強く反応し、免疫が増強されます。その際、病原体に感染はするのですが、発症はしないまま免疫が増強されているのです。感染するたびに、免疫力がブースターをかけたように強くなりますので、ブースター効果といわれているのです。

他のすべてのワクチンでも共通するのですが、ワクチンと自然感染ではとても重要な大きな違いがあります。ワクチンでつく免疫力(図の赤線)は、自然感染(図の青線)に比べて、はるかに少ないのです。ですから、ワクチンにアジュバントという免疫を増強する添加物を加えたり、ワクチンを何回も繰り返して投与しなければなりません。それでも、効果が一生涯続くとは限りません。

一方、自然感染では強い免疫ができ、1回の感染で一生の免疫がつくことも多いのです(つまり二度なし)。仮に免疫が落ちてきても、今までは周りで誰かが発症するたびにブースター効果で、強い免疫を維持していた(図の緑線)のです。

それでも、高齢になり、免疫が落ちてきて、発症防御ライン(図の点線)を下回った時に帯状疱疹を発症していたのです。ですから、帯状疱疹は、これまでは免疫が低下している人や高齢者にだけみられる病気だったのです。

現在(2014年以降)、水痘ワクチンは、定期接種に組み込まれています。つまり、受ける年齢になった子どものほとんど全員が接種を受けています。このようにワクチン接種を徹底すると、自然感染に比べ弱い免疫しか得られない上に、その後の周りでの発症もないためブースター効果も得られず、すぐに免疫が切れることになります。

すなわち、以前から私が繰り返し警告して来た様に、今後、帯状疱疹患者数の大幅な増加と低年齢化が予想されるのです。しかし、一般には、水ぼうそうの症状が軽い方が(つまりワクチンを接種した方が)、その後の帯状疱疹の発症や重症度が低くなるとされています。ですが、帯状疱疹の発症の予防や重症度の低下には、免疫の中でも、細胞性免疫が強く関係している事がわかっています。詳しい解説はここでは省きますが、細胞性免疫も免疫反応ですので、症状がしっかり出るほど強化されます。実際には、症状が強い方がその後の免疫を強く誘導し、帯状疱疹の発生を防ぐと思われます。

さらに、様々な感染症に対する免疫の一部は、本来は、母子免疫(妊娠中に母から子どもに送られる免疫)を通じて、次の世代の子どもに渡す大切な役割があるものです。

ワクチンで予防できる病気にVPD(Vaccine-preventable diseases:ワクチンで予防できる病気)という名前まで付けて、どんな軽い感染症でも防ぐことがいいとされています。水ぼうそうのような一般の病気から比べてとても軽い病気をワクチンで防ぐことが、現在の子ども達においても、将来の子孫達や環境にとっても本当にいい事なのでしょうか?

今回は水ぼうそうを例にあげて解説しましたが、それ以外のすべての感染症にもいえることだと考えます。