2019年の田植え 終了しました

本日は、私の所属する農仲間であるうるおいの郷の田植えでした。

少し風が強かったのですが天気にも恵まれ、とっても気持ちのいい田植え日和になりました。手押しの田植え機で大まかに植えた後、全員で空いた部分や抜けた部分を補植します。

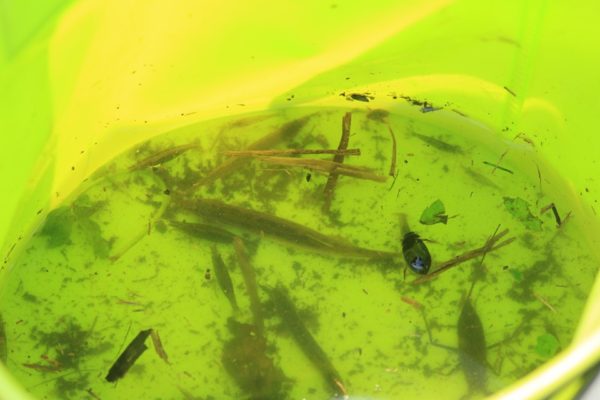

子どもたちは、本当に元気いっぱいです。様々な虫やエビ、ザリガニ、魚、カエル、ドジョウからヘビまで捕まえて大興奮です!田植に限りませんが、何事も楽しく、そして子どもからお年寄りまで一緒に作業するのが一番ですね^^

食の安全性は自分たちで考えなければならない時代です。健康、環境、社会のいずれの面から見ても、できるだけ多くの人が農に携わるがことができればいいですね。例えば、1家族分のお米を作るためには、僅か3畝(300坪)ほどの田んぼがあれば十分です。

今年の米はどのような出来になるか今から楽しみです。お手伝いいただいた皆様、どうもありがとうございました!