月刊「壮快」2018年10月号「腸内細菌が作る短鎖脂肪酸が腸の内外で大活躍」

健康雑誌の月刊「壮快」に「自然派医師が土をいじる。菌とたわむれる。」という記事を連載中です。

今月号(2018年10月号)は連載第10回目「腸内細菌が作る短鎖脂肪酸が腸の内外で大活躍」です。

短鎖脂肪酸とは、腸内細菌が産生する短い脂肪酸(炭素数2~5個)のことです。あまり解説されないことが多いのですが、腸内細菌が作り出すたくさんの物質の中で、最も重要といってよいくらい大切で、腸内細菌のほとんどの作用を担っています。

短鎖脂肪酸は、大腸の栄養源であり、消化管に直接作用する以外にも消化管以外のあらゆる臓器にまで(ホルモンや神経伝達物質のように)メッセンジャーとして作用しています。

代表的なものは酢酸、酪酸、プロピオン酸で、これらは、食べ物からは摂れずに、腸内細菌により腸でつくられることが大切です。

短鎖脂肪酸の材料は、食物繊維とオリゴ糖、難消化性成分、つまり主に糖質であり、腸内細菌に短鎖脂肪酸を作ってもらうのに糖質はなくてはならないものになります。

このこと一つだけをとっても、ケトン体ができるような極端な糖質制限をしてはいけないことがわかります。糖質制限ではなく糖質選択が大切になります。

https://www.facebook.com/shinjiro.homma/posts/2076244146033927?

短鎖脂肪酸の非常にたくさんの働きが次々と明らかになってきており、書ききれないくらいですが、主なものだけでも挙げてみます。

・大腸細胞の主要なエネルギー源

・大腸粘膜の水、電解質(Na)吸収促進

・大腸粘膜の血流の増加

・消化管ホルモンを分泌

・弱酸性にし、病原菌防御

・蠕動運動をおこして便通を良好に(便秘予防)

・腸の炎症を修復(クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群などを予防)

・がん予防(大腸がんだけでなくあらゆるがん)

・ミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄など)の吸収促進

・免疫系を調整(暴走を防ぐストッパー アレルギー、自己免疫疾患の予防)

・交感神経に作用し、代謝を上げる(肥満予防)

・宿主腸内細菌間の情報伝達(酸のリレー)

・三大栄養素(糖質、脂質、タンパク質)の代謝調節・・・

グルコースーインスリン代謝(糖尿病予防)

脂質代謝(脂肪蓄積抑制、コレステロール合成抑制)

窒素代謝(つまりタンパク質代謝)

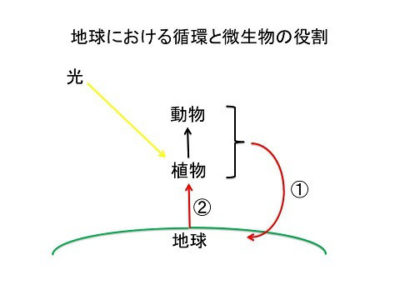

腸内細菌によい食事とは、腸内細菌に短鎖脂肪酸を作ってもらう食事といっても良いと思います。

そして、腸内細菌が円滑に短鎖脂肪酸を産生すると、その後の代謝により、いわゆる「酸のリレー」が起こり、他の腸内細菌にも人にも有益に作用します。

腸内細菌たちが、それぞれ栄養源を独占するのではなく、共存する方向であり、腐敗ではなく発酵に進むことになります。

つまり、短鎖脂肪酸が、腸内環境(腸全体が良いのか悪いのか)を決定しているのです。

短鎖脂肪酸は、とても重要ですので、今後フェイスブックやこのブログでも詳しく解説していきます。

興味のある方は、ぜひ月刊「壮快」をご覧ください。