感染症には感染すべき時期がある~ワクチンはこれを全く無視している~

今回は、「微生物の感染時期」と「病気の発症」について考えてみます。様々な病原菌(ウイルス)は感染する時期によりまったく症状が異なるものがあります。いくつかの例を挙げて解説し、ワクチンについても考察してみます。

①ピロリ菌

ピロリ菌は一般には、胃潰瘍や胃癌の原因となる悪い病原菌と考えられています。

ほとんどの医師も同様の認識で、ピロリ菌が見つかると、多くの場合に除菌(抗生剤で菌を取り除く)を勧められると思います。

まず、ピロリ菌はずっと以前から人と共生している常在菌で、悪い事ばかりが強調され悪玉菌の代表のようにされていますが、本当は日和見菌です。

ピロリ菌は乳幼児期早期に感染すると常在菌となり、その後なんらの悪さもしません。

悪さをしないどころか、食道がんを減らし、結核菌の感染率を下げ、喘息やアレルギーを予防し、自己免疫疾患の発症率も低下させます。

ピロリ菌の感染時期がこれより遅れると、まず、胃癌のリスクが高くなります。

さらに遅れると胃癌は減少し、胃炎や胃潰瘍などの発症が増えます。

ずっと遅れると、もはや人には感染出来なくなると考えられています。

これらは、確定している事実ではありませんが、このパターンは日本、イギリス、イタリア、デンマーク、スイスなどで同様にみられますので、ほぼ間違いないと思われます。

さらに、寄生虫に感染している場合には、ピロリ菌を持っていても胃がんや胃潰瘍の発症はほとんどみられません。

感染時期が遅れるようになった最大の要因は、離乳食をかみくだいて親が乳幼児に与える事をしなくなったためと考えられます(これをお勧めしている訳ではありません)。

その他にも、親や兄弟などの家族と食器の共用が少なくなったことや、少子化、核家族化などによる感染の機会の減少、産業革命以降の環境の微生物の減少なども複雑に影響しています。

②EBV(イービーウイルス)

EBVは世界中で見られるウイルスで、成人ではほとんど全員(95%以上)が感染しています。

感染しても症状がないことが多いのですが、まれに肝炎や伝染性単核症という病気を引き起こすことがあります。キスなどの際に唾液を介して感染し、その後は生涯にわたり人と共生します。

最近、このEBVが自己免疫疾患、特に多発性硬化症(その他にも関節リウマチやSLE)という慢性に進行する難治性神経疾患の原因として注目されてきています。

このウイルスは乳幼児期に感染した場合には、ほとんど何の症状も出しません。

2歳までに感染した場合は、人にとって有利に作用し、アレルギーのリスクは3分の1になります。2歳を過ぎてからの感染では人にとって不利に作用し、アレルギーのリスクが5倍にもなるという報告もあります。

産業革命以前には、ほとんどの人が離乳期(生後5~6ヶ月)にEBVに感染していたと思われますが、ピロリ菌と同じように、その後にEBVの感染時期が遅くなったことが19世紀後半から多発性硬化症が急増している原因と考えられているのです。

また、多発性硬化症も寄生虫に感染している人ではほとんど発症しませんし、逆に発症してから寄生虫に感染すると進行が極端に遅くなります。

また、EBVに感染した児では、細菌感染に対する抵抗力が高くなります。

妊娠期間にへその緒を通じて母親から子どもに与えられる免疫力(母子免疫といいます)は出生直後から6か月くらいまでの最も抵抗力のない乳児を守る働きがあります。

かつては、この母子免疫が消え、子どもが最も無防備になる頃にEBVに感染し、細菌に対する免疫力を増強していたと考えられます。

自然に起こることの全てには意味があるのです。

③結核菌

結核菌は結核の原因菌ですが、結核菌の仲間の細菌は、かつては土壌や環境中に当たり前にいて、人は出生後の乳幼児期の早期に接触していたと考えられます。

この時期に感染しても、何の悪さをすることなく休眠状態となり、同じ仲間である結核菌に対する防御効果を発揮(交叉免疫といいます)していたと考えられます。

結核菌も古くから人と関係している菌ですが、なぜか西欧では18世紀末~19世紀半ばに突然大流行がありました。

この理由も、産業革命以来の都市化の進行や、微生物を排除していく中で、人が土壌や環境中の菌との接触パターンが変化(接触自体の減少と接触時期の変化)したことが有力な説になっています。

また、ピロリ菌には結核菌を休眠させる効果があり、先に述べたピロリ菌感染パターンの変化(感染時期の遅れ)も結核の増加に影響していた可能性があります。

④ポリオウイルス

ポリオウイルスは小児まひの原因ウイルスで、このウイルスも人類の歴史上ずっと一緒に存在していたのですが、なぜか19世紀後半から突然大流行するようになりました。

これもポリオウイルスとの接触が遅くなったことで説明できます。

ポリオウイルスは乳幼児期の感染では、ほとんど症状を出さないか軽度の発熱など、ごく軽い症状を示すだけで自然に治りますが、学童期を過ぎた子ども(成人を含む)が感染すると麻痺を引き起こす頻度は急上昇するのです。

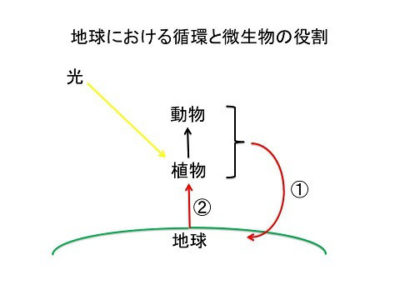

人とは一個の独立した生物(存在)ではなく、腸内細菌などの常在微生物(さらに、かつては寄生虫を含めた)と共生している複雑な生態系(超個体)なのです。

本来は、様々な微生物が、適切な時期に適切な順番で感染することにより、重篤な状態になったり、合併症などは引き起こさずに、治癒あるいは共存し、人が超個体として健全に完成していくのだと思います。

ピロリ菌、EBV、結核菌、ポリオウイルスなどのように、重篤な病気を起こすことのある病原菌(ウイルス)でも、感染時期が変わっただけで人に与える影響が全く変わってしまうこともあるのです。

病原菌、善玉菌、悪玉菌などは、人が一側面だけをとらえて名前を付けていますが、本来は自然にあるもので不必要なものなど何もなく、全てが互いに生かしあっている関係にあるのでしょう。

産業革命以降の環境や生活習慣の変化などにより、寄生虫のようにすでになくなってしまった感染症をもとに戻すことは極めて困難です。

しかし、自然に近い生活を心がけることにより、腸内細菌など今も共生している身体内の微生物を守りつつ、失われつつある生態系(超個体)を可能な限り回復することにより、健康を維持することは十分に可能なことだと思います。

このように考えると、現在予防接種の対象になっている微生物も、軽症なものも含めてすべて悪いものと考え、防げるものは何でもワクチンで防いでしまおうという風潮には問題があると思います。

例えば、麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(みずぼうそう)、おたふく(ムンプス)なども、感染する時期が重要で、小児期に自然にかかった場合は軽症であり、成人になってからかかると、重症となることが多く、合併症の率もとても高くなります。

ワクチン接種は、これらを全く考慮していない不自然な行為であり、不自然な物を人が勝手に決めた不自然な時期に、不自然な順番で投与しています。

実際に、ワクチン接種を徹底することにより、人が感染した方が良いかもしれない微生物に感染できなくなったり、感染する時期が大きく変わったりするなど、すでに大きな影響を与えています。

また、ワクチンでつける免疫も自然感染のものとは大きく異なります(一般には自然感染と比べて免疫をつける力が極端に弱い)。

これらの事が、子どもたちや未来の子孫に与える影響は全く考えられていませんし、実際にどうなるかは全くの未知数なのです。