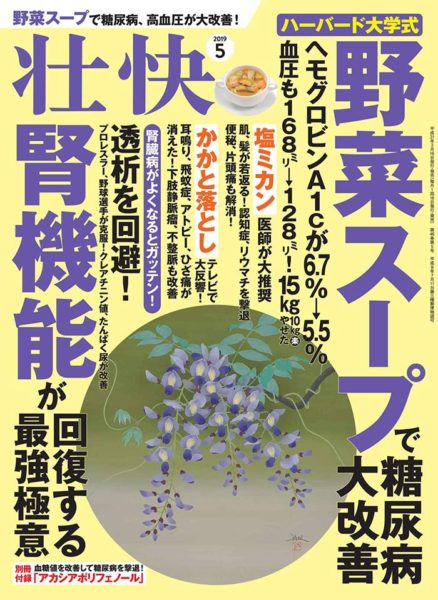

月刊「壮快」2019年5月号記事「日本人にとって小麦粉製品は主食ではなく嗜好品」

健康雑誌の月刊「壮快」に「自然派医師が土をいじる。菌とたわむれる。」という記事を連載中です。今月号(2019年5月号)は連載第17回目 です。

戦後一貫としてあらゆる現代病、アレルギー、自己免疫疾患(膠原病)、がん、生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)、うつ、自閉症、発達障害・・・がまさに激増しています。

これらの現代病は、日本では戦後から激増しています。病気は食事の影響だけではありませんが、食事から病気や健康を考察するときはこの視点がとても大切です。

先住民や原始人の食事から食事法を解説する意見もみられますが、その時代の食事や生活環境は想像や仮定のものであり、何でも言えることになります(これらを全く否定するわけではありません)。まずは、いつから病気が増えたのかの理解が大切で、戦前はこれらの病気がほとんどなかったということです。つまり、日本で現代病が急増したのは70年ほど前からになります。

この点を踏まえて、三大栄養素である炭水化物、タンパク質、脂質の消費量を戦後からの推移でみてみます。

炭水化物の消費量は一貫して減少、総蛋白質量はほぼ横ばい(動物性が増加する一方で植物性は減少)、総脂質量は激増(植物性は増加、動物性は激増)しています。

以前にブログでも詳しく解説しました。

https://shizenha-ishi.com/blog/food/406/

糖質制限食が流行ったり、その後弊害の報告が増え、少し流行が下火になってきていますが、歴史的に見るとどのように考えればいいでしょうか?また、炭水化物の中では、米の消費量が年々減少し、代わりに小麦の消費量が増加しています。

小麦の様々な問題点を指摘する意見が増え、日本でもグルテン(小麦)フリーを実践している人が増えています。以前も書きましたが、私の小麦についての考え方を簡単にまとめておきます。詳しくはリンク先の記事を参照してください。

全ての国の全ての人に当てはまる健康法はないことを強調しておきますが、その上で、日本に住む日本人にとっての小麦についてのまとめになります。

①腸および腸内細菌の状態が良好であれば、多少の小麦の摂取は問題になりませんが、小麦粉を使った食品は主食ではなく、あくまで嗜好品の範囲にとどめる程度にしましょう。

②セリアック病、小麦アレルギー、グルテン不耐症の人は小麦やグルテンを抜く必要がありますが、一部の人に当てはまることを全員が行う必要はありません。

③小麦を摂る場合は、オーガニックや自然農の小麦で、できるだけ全粒粉を混ぜ、パンの場合は天然酵母、パスタの場合は低温乾燥のものか生パスタが良いでしょう。

④アレルギーや体調不良の人は、古代小麦を試してみるのも良いかもしれません。

⑤小麦やグルテンの問題の本質は、それ自体よりも腸内細菌の異常など、私たちの身体の方にあると思われます。

以下の記事も参考にしてください。

小麦やグルテンフリーについて

https://shizenha-ishi.com/blog/food/257/

古代小麦について

https://shizenha-ishi.com/blog/food/299/

また、今月号では種の問題(在来種とF1種)についても簡単に解説しています。興味を持たれた方はぜひ今月号の月刊壮快をご覧ください。