免疫の異常による病気(現代病)と腸内細菌

前回の記事の続きです。

さて、前回の記事では、現代人に多くみられる病気(現代病)のほとんどの背景には免疫の異常があることを説明してきました。

では、免疫が異常をきたす原因は何なのでしょうか?また、どうしてこんなにも急激に増加しているのでしょうか?全ての事には理由があるはずです。

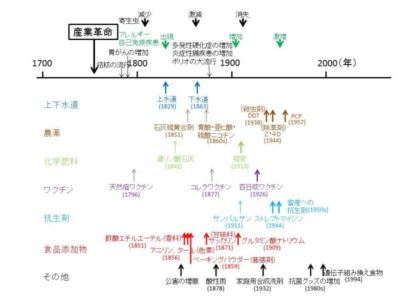

よく言われるように、食事や生活習慣の変化(いわゆる欧米化)や様々な化学物質(公害、農薬、食品添加物、経費毒など)が原因でしょうか?

もちろん、原因は一つではなく、これらもとても大きな影響を与えていることは間違いありません。

しかし、最も重要な原因は、昔はあたり前にいた寄生虫や微生物を常識的な衛生管理を超えて必要以上に排除したためなのです。

私が、微生物や腸内細菌のことを強調するのは、ものすごい勢いで増えている現代の病気(遺伝による病気(頻度は少ない)を除いた上記の①~⑤)の全てに腸内細菌などの常在菌が根本的に関与していることを知ったためなのです。

戦前の日本では、寄生虫感染が普通にみられ、ほとんどすべての人が何らかの寄生虫に感染していました。

寄生虫は、生存のために、私たち(宿主)の免疫系を制御するしくみを持っており、特に過剰な免疫反応を抑えていました。実際に寄生虫感染者には、アレルギーや自己免疫疾患がほとんどみられません。

以前の記事で、人とは一個の独立した生物(存在)ではなく、腸内細菌などの常在微生物(さらに、かつては寄生虫を含めた)と共生している複雑な生態系(超個体)ということが言えると書きました。

私たち(人)は、私たちだけでは免疫をうまくコントロールできないのです。腸内細菌などの常在菌や常在ウイルス、寄生虫などと共生(連携)することにより、正常な免疫反応を維持できると考えられます。

寄生虫がいなくなった現在では、私たちの免疫系をコントロールするリモコンがなくなっており、そのため免疫系が暴走をしやすい状態になっているのです。

だからと言って、いなくなってしまった寄生虫を戻すことは色々な意味で困難で、ほとんど不可能といって良いでしょう。

海外では、重度の自己免疫疾患などの治療のために、わざと寄生虫に感染するという非正規の治療が行われていますが、寄生虫の種類、感染時期、感染方法は自然感染と異なるため、一部に著効する例がありますが、効果は確実なものではないようです。

現在では寄生虫がいませんので、常在菌(主に腸内細菌)が我々の免疫系を調節しています。

しかし、最後の砦であり、本来は敵ではない常在菌までも排除する生活習慣が日常的に行われており、現代の病気が増え続けています。

以前も書きましたが、重要ですので、微生物(常在菌)にダメージを与える行為を列挙します。

・戦争、公害、産業廃棄物、排気ガス、放射能

・農薬、化学肥料、除草剤、枯葉剤、防虫剤、防腐剤

・抗生剤、ワクチン、うがい薬

・食品添加物(化学調味料、保存料、防腐剤、発色剤、芳香剤)

・台所・風呂・トイレ洗剤、石けん、漂白剤、柔軟剤、芳香剤、消

臭剤、入浴剤、歯磨き粉、水道の塩素

・様々な抗菌グッズ(トイレ、タイル、衣服、まな板、首から下げる物や服に貼るテープ…)

今回の記事の最後になりますが、さらに重要なことを一つ書いておきます。

上記では分かりやすいように免疫の異常(病気)としましたが、本当は免疫異常などではなく、私たちがしている(してきた)事に対する自然の反応であるということです。

これは、現代社会のあらゆる問題となって現れている現象にも当てはまるのではないでしょうか。

全ては私たちがしてきたことの結果だということですし、今、私たちがしていることが、子どもたちや未来の子孫に影響を与えて行くということになります。

腸内細菌の話題は今しばらく続きます。